第56回 祭りのあと

幼稚園で好きな女の子が出来た、と息子が言う。まず「好き」という感情にもう気付いている事に驚いたし、俺に似てシャイな息子からそんな言葉が出てくるとは思わなかった。子供はいつの間にか成長してしまう。見よう見まねでの家事には慣れたが、仕事をしながら育児やしつけにまで気を配るのは、なかなか難しいのが正直な所だ。だから好きな子への戸惑いを聞いた時は、日に日に心が複雑になっていく息子を感じて少し寂しくなった。もし母親なら何て言うだろう、こんな時はつい考えてしまう。

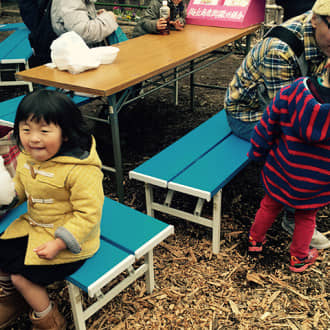

ある日、近所のお祭りに出かけると、突然俺の袖を強く引いた息子が「あの子が好きな子だよ」と教えてくれた。女の子が母親と来ていたからなのか、話してこいよ、と言ってもなかなか行かない。やはり俺と似てシャイのようだ。俺はきっかけ作りに綿あめを買って息子に渡し、背中を叩いて送り出した。向こうも近づく息子に気付いて笑いかけている。なんだうまくやってるじゃないか、俺はベンチに座って息子の奮闘を見守る事にした。

息子を迎えてくれた母親に軽く挨拶をすると、彼女はとびきりの笑顔を見せた。本当にとびきりだった。幼稚園の送迎の時に何度も見かけていたのに、彼女がこんな素敵な人だと言う事に俺はどうして気付かなかったんだろう。見とれている間に彼女も向かいのベンチに座り、幼稚園がどうだとか、昼間でも結構人が集まってますねとか、他愛も無い話をした。度々話しかけてくる息子をいい加減にあしらいながら、俺は急速に彼女に夢中になっていく。彼女の声に集中しながら、威勢良く始まった神輿の掛け声を遠くに聞いていた。「祭」の醍醐味はこれから。そして夜には全て終わるんだ。何事も無かったように。